小田原府内の二宮尊徳ゆかりの地を訪ねる

「負薪読書像」の影響か少年時代の話が沢山ありますが、成人してからの活躍こそ重要です。小田原府内にも尊徳の指導により報徳仕法を実践した「武士」と「町人」がいました。当時の面影を残すものは殆どありませんが、古地図を参考に「ゆかりの地」を訪ねてみませんか。

- 上記は、基本コースです。

- ご希望により、コースのアレンジ致します。

二宮尊徳ゆかりの地

小田原駅 二宮金次郎像

現在の小田原駅は、二宮尊徳の時代は、「新蔵・揚土」と呼ばれていました。西側の山尾根が甲州街道付近まで降りた地形で、新蔵には藩の穀物蔵があり、駅舎付近は、「御稗庫」がありました。そんな場所に、幼少の頃の金次郎像が建てられています。金次郎像の前で大人になった尊徳の話しを聞くのも、よいものです。

ところで、本を読んでいますが何の本でしょうか?

新蔵

江戸時代の承応、明暦の頃(1652〜57年)、稲葉氏がこの地に蔵屋敷を建設。そこで、小田原城三の丸弁財天曲輪にすでにあった蔵を本(元)蔵と呼び、こちらを新蔵と呼ぶようになった。また、この地を新蔵屋敷ともいい、幕末には、8棟が並んでいました。

天保の飢饉(天保4~10年:1833~1839)の時、藩主大久保忠真は江戸に尊徳を呼び寄せ小田原領民の救済を命じました(天保8年2月7日、尊徳50歳)。まず、お手元金を元に、自身の扶持米、そのほか用意した米をとりまとめて、城付地の足柄上・下郡の領民を救済。駿州(しゅんしゅう)駿東郡(すんとうぐん)の村々からも救助の嘆願があり尊徳が藩主の命令だといって救助米を求めましたが、江戸から指示がない(忠真が病状悪化で重臣が江戸を動けず)と会議を繰り返すばかりでした。そこで、尊徳は、「百姓たちは米一粒食べられずにいる。お役の方々も何も食べずに評議したら決まるだろう。」と鵜澤作衛門から重臣に伝えられ、それを聞いた重臣たちは米藏を開かれ、お蔵米が下げられ、駿州駿東郡の救済が行われた。この飢饉救済によって救われた小田原領内の村164ヶ村、救われた人40,390人であった。

山崎金五右衛門屋敷跡

小田原藩士で、豊田正作らとともに、報徳仕法を推進した。

尊徳は日光今市の報徳役所で死去(1856年、享年70)し、葬儀は日光の如来寺で行われたが、尊徳追放下の小田原藩領内では公式な葬儀はなかった。山崎金五右衛門は、自家の菩提寺である小田原の三乗寺(現誓願寺)で秘かに二七日の法要を行い、関係者の藩士が参席した。

吉野図書屋敷跡

吉野図書(よしのずしょ)は小田原藩の財政担当家老(600石) 、屋敷は3,335坪余りであった。

服部家の家政立て直しが計画通りにいかないので困っていた尊徳は、服部十郎兵衛とともに吉野図書を訪れ、一つの提案をした。当時、服部家ばかりではなく、ほとんどの藩士は、生活が苦しく、商人から2割前後の利子でお金を借りる借金生活を強いられていた。そこで、尊徳は藩士の生活を立ち直らせるために低金利資金融通制度を作ってほしいと提案した。吉野図書は丁度その時、忠真公から藩士の生活の救済策の献策を迫られていたので、尊徳の提案は渡りに船であった。その時作られたのが、八朱金制度と呼ばれる上級藩士対象の低金利資金融通制度であった。藩主からお手元金1,000 両を服部家に約460両、他の重役たちに約240両を年率八朱で貸し付け(八朱利足金)、高利(20%前後)の借金を借り換えさせ、返済期限も10~15年の長期とした。下級武士に対しては100人1組の講を作って無利息で貸し出し、連帯責任で返済させる「五常講」を提案し、認められている。

服部十郎兵衛屋敷跡

小田原藩の家老(1200石)で、屋敷面積は2000坪といわれています。尊徳が25~27歳(文化8~10)の3年間、若党として仕えました。この時借金で苦しむ使用人を組織して「五常講」を作り、節約の仕方・資金の造りの方法・信頼関係の中でのお金の貸借等を指導しています。成人した二宮尊徳の仕法がこの家から始まったといってよいとおもいます。

現在の服部家跡は、東海道の小峯隧道の真上付近から競輪場入場口付近辺りと言われています。

報徳博物館(元、近藤外記屋敷跡)

この場所は、書物好きな藩士・近藤外記(こんどうげき、家老800石)の屋敷があり、尊徳は書物を借りて読んだといわれています。報徳博物館はこうした由縁でこの地に建設されました。

尊徳の事跡や報徳運動についてテーマ別に判り易く展示をしています。

藩校「集成館」跡

現在は、三の丸小学校になっていますが、大久保忠真時代には、藩校として、現在の総合大学規模の学科を教えていました。「国学」を初めとして、「武術は全般」「医学」までもが教科に入っていました。

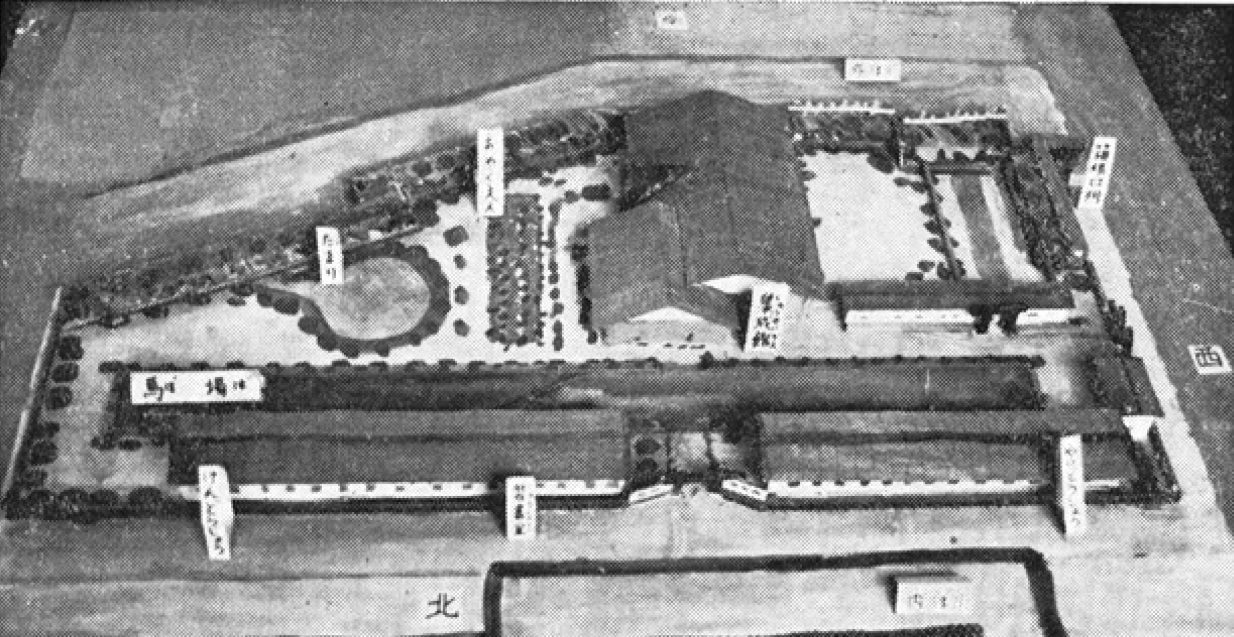

写真は、集成館の復元模型

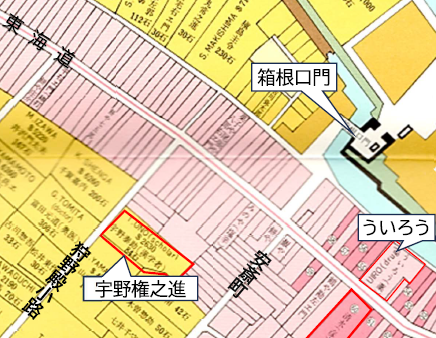

宇野権之進屋敷跡

宇野権之進(うのごんのしん)は、大久保忠真に仕えた藩の儒学者で、私塾・孤嶺館(これいかん)を開いていた。

尊徳は25歳の時、服部家の若党(わかとう)になったが、彼の仕事は、宇野先生の所に勉強に通う服部家の3人の子息のお供である。宇野権之進先生(泰助、号西海)の屋敷に着くと、3人の息子は玄関から勉強部屋に入るが、尊徳は庭に回って窓下で先生の声に聴き耳を立てていたという。屋敷に戻った3人の息子が復習するとき、分からないところを窓下で聞いていた尊徳が説明したと言われる。

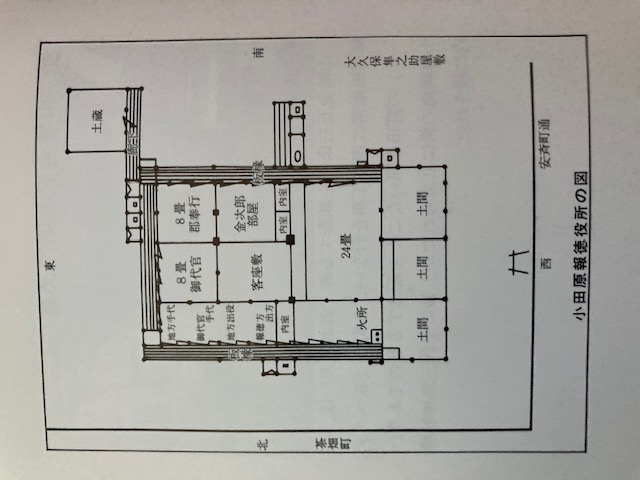

報徳役所跡

天保9年(1833)に「報徳関係」の事務取扱の役所として、元勘定書長屋(場所は特定できず)を借りて仮の報徳役所が設けられた。その後関小左衛門の屋敷を含む土地に報徳役所が作られた(後にその一部が関小左衛門の屋敷になったのか?)。建坪推定70坪である。

尊徳はこの役所を好まず、ほとんど寄り付かなかったようである。藩側は報徳を地方(じかた。都市の町方に対し、農村を地方という)の一役所にすることによって藩政への影響を最小限に止めさせようと考えたからである。

関小左衛門の子孫に、関重忠(日露戦争(1904~05)時には戦艦「朝日」機関長)、関重弘(日本初の蛍光灯の開発者)がいる。

御感の藤

もとは小田原城二の丸御殿に鉢植えされていた藤。廃城後、板橋の森元氏の手に渡り、次いで唐人町(浜町)の西村氏の手に渡っていたが、大正11年に現在地へ移植された。

大正天皇が皇太子の頃、御用邸にご来臨の際、西村邸前(浜町)を通過した時、藤の花の下に召馬が駆け込み、花を散らした。皇太子(大正天皇)は 、「見事な花に心なきことよ」と、しばらく馬を止めて感嘆されたため、その名がついたといわれる。

西村邸から箱根口へ「御感の藤」を移設する計画であったが、交通に支障をきたすとの理由で小田原警察署長の国道使用の許可が下りなかった。たまたま、二宮神社で研修中の掛川報徳会の青年20人がこの事情を聴き、講習が終了し、掛川へ帰る日の交通に支障のない未明に無許可で移設を強行し、朝の一番列車で引き揚げた。翌日搬送を指揮した植木職人の頭が出頭、二日間の留置で決着した。関東大震災の前年大正11年(1922)3月19日のこと。

写真は、移植記念写真

小峯橋(お茶壺橋)

お茶壺橋は、幕府御用の宇治茶を宇治まで取りに行くお茶壺道中が小田原宿に一泊する時、空のお茶壺を置いた藏(お茶壺曲輪)の側の橋ということで、この名がある

文化14年(1817)2月1日、筋違橋から山王まで15時間燃え続け、町屋の80%を焼失する大火が起こった。筋違橋の大工・半蔵宅が火元で「半蔵火事」と言われた。30歳の尊徳はたまたまこの大火に出会い、お茶壺橋に燃え移った火を直ちに堀に入って水を掛け、消し止め、城内への延焼を食い止めた。この功績で藩より300文の褒美をもらった。

報徳二宮神社

祭神は「二宮尊徳」である。明治25年(1892)9月、遠江・駿河・伊豆・相模・甲斐・三河の6カ国の報徳社が発起して、社殿を創設したもので、明治27年4月15日に完成した。

社殿の礎石は、天保の飢饉の時、尊徳が飢民救済のために大久保忠真の命令を受けて開いた米藏の礎石を使用した。

元は天守台の南裏(現報徳会館裏付近)にあり、南曲輪の旧図書館(2020年3月31日閉館)の前の道が参道であった。御用邸建設のため、小峯曲輪内に収められることになり、明治43 年には一の鳥居・二の鳥居・社殿が一直線に並ぶように、本殿・幣殿を新築し、従来の社殿を移動し拝殿として接続させる大工事を行った。境内は4,000坪ある(元・小田原城小峯曲輪)